はじめに

いい大人なので税金について少し勉強してみました。知ってるようで知らなかったので書き残します。

税金の種類

日本にはこんなに税金があります。大体の資料は以下のように書かれていますが、現実を見ると疑問もあります。

| 国税 | 直接税 | 所得税 |

| 復興特別所得税 | ||

| 贈与税 | ||

| 相続税 | ||

| 自動車重量税 | ||

| 空港税 | ||

| 間接税 | 消費税 ?直接税? | |

| 酒税 ?直接税? | ||

| たばこ税 ?直接税? | ||

| 関税 | ||

| 登録免許税 | ||

| 印紙税 | ||

| ガソリン税 ?直接税? | ||

| 地方税 | 直接税 | 住民税 |

| 自動車税 | ||

| 固定資産税 | ||

| 不動産取得税 | ||

| 国民健康保険税 | ||

| 間接税 | 地方消費税 | |

| ゴルフ場利用税 | ||

| 入湯税 |

国税と地方税

国税 : 国が徴収する税金

地方税 : 都道府県や市区町村が徴収する税金

直接税と間接税

直接税 : 納税者が直接、税務署や自治体に収める税金

間接税 : 消費を通じて間接的に負担する税金。

事業者が「預かり金」という形でとっておき、消費者の代わりに事業者が支払う

消費税、酒税、たばこ税、ガソリン税が間接税とされていることが疑問。

消費税のわかりにくさ

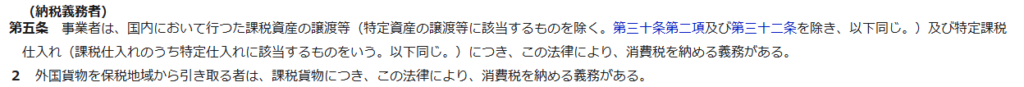

消費税法第5条に、「消費税を納める義務者」の記載があります。

消費税を納める義務があるのは、「事業者」です。

つまり、消費税は「事業の取引にかけられている税金」ということです。

消費税が上がる = 原材料を購入する、加工する、運搬する過程での税金が上がる となります。

なので、多くの事業者は値上げをして価格転嫁しないと儲けが減る、ということになります。

ここで疑問が生まれます。わたしたちが購入する商品の大半は定価+消費税の価格が表示されていますが

事業者間の取引がないような商品は消費税分値上げして利益を確保するする必要ないのでは??

実際、「消費税分負担します!」とうたう店舗も存在します。ただの値上げとして使っている店もあるのでは??

消費税とは一体何なのか。

事業者が払う消費税

事業者はどうやって消費税を払っているかを簡単に説明します。

まずは大前提の、「売上」と「仕入れ」が当然あります。

「儲け」 = 「売上」ー 「仕入れ」

「儲け」に10%の消費税がかかります。「消費税」=「儲け」* 10 /110※

※税込価格11000円の場合の消費税はいくらだったか?を求める場合、11000*10/110 = 1000円となります。

ここで注意しなければならないのが、「儲け」の内訳です。

この中には、純粋な「利益」のほかに「人件費」が含まれます。「人件費」とは「給料」と「社会保険料」です。

人件費

ちょっと調べました。あー、そうか、と愕然としました。

正規社員の給料は、「人件費」。非正規社員の活用や外注は「仕入れ」になる。

正規社員を減らし、非正規社員を減らすと、利益は不変で消費税額を減らすことができる

→ 消費税は「利益」に対して一律に発生する税金ではない!

低所得者が増えた原因

消費税のせいじゃないかな?(個人の感想です)

まとめ

「消費税」は「取引税」や「売上税」と表現するのが適切

消費税増で取引にお金がかかるようにになったから、「価格に転嫁したり(消費者負担)」、「課税額を抑える工夫をしたり(非正規雇用増)」。はたまた価格転嫁できないような事業者は価格据え置きで泣き寝入りしたり(インボイス問題?)。

もっとフレキシブルに税率変えるとか、狙って使ったほうがいい税金だと感じました。

コメント