はじめに

自動車工学シリーズの2回目です。今回は動力伝達に不可欠なギヤについてです。私の趣味である自転車にも使える話ですのでいろいろ入れていきたいと思ます。

第1回は以下です。

ギヤの役割

自動車のエンジンやモーターは、一般的に高回転で力を発生させる設計になっています。

しかし、第1回で計算した通り、タイヤが必要とする回転数はそれほど高くないため、適切な減速を行いながら効率よく動力を伝達する必要があります。

例えば、エンジンの最適な回転域(パワーバンド)は数1000rpmであるのに対し、タイヤの回転数は数100rpm程度です。そのため、変速機を用いて適切なギヤ比を選択し、効率よくエネルギーを活用することが不可欠です。

ギヤ比とは

ギヤ比とは、駆動側のギヤ(入力側)と従動側のギヤ(出力側)の回転数の比率を指します。

ギヤ比の計算式は以下の通りです。

ギヤ比 = 入力ギヤの歯数 / 出力ギヤの歯数

ちなみにロードバイクなら、フロントギヤの歯数 / リアスプロケットの歯数 となります。

自動車のギヤ比は、トランスミッション(可変変速機) で1速が3.5前後、5速が0.7前後、固定のギヤ比で4程度。

つまり可変部分と固定部分の合計で、12~2.8程度の幅があります。この幅をギアレシオカバレッジと表現します。

ロードバイクを題材に具体的な例をあげます。

フロントをアウターギヤの50歯、リアをトップの11歯をつかった場合、ギヤ比は50 /11 = 4.54

これは、入力であるペダルを1回転させるとリアホイールが4.54回転する、という意味になります。

乗ったことがある方なら、アウター×トップの組み合わせは速度が速いときに使うギヤであり、速度が出る代わりにペダルが重たくなる(トルクが必要)ということは体験済だと思います。

ギヤの種類

自動車に使用されるギヤには、以下のような種類があります。絵を見たほうが理解が進むと思いますので、Wikipediaも参考に。なお、★印はトランスミッション屋の私がよく扱っていたギヤです。

■スパーギヤ(平歯車)

歯が平行に配置されており、シンプルな構造

ノイズが大きく、高速回転に向かない

★ヘリカルギヤ(はすば歯車)

歯が斜めに切られており、噛み合いが滑らか

接触面が斜めなので軸方向に力が発生する

高速回転時の騒音が少なく、耐久性が高い。

■ベベルギヤ(かさ歯車)

軸が90度の角度で交差するギヤ

デフ(ディファレンシャルギヤ)などに使用される

★ハイポイドギヤ

ベベルギヤの一種で、軸が交差せずにオフセットされている。

デファレンシャルギヤに多く用いられ、高いトルク伝達能力を持つ。

接触面積が広いため、静音性が高く耐久性に優れる

デフ(ディファレンシャルギヤ)などに使用される

■ウォームギヤ

ねじ状のギヤで、高い減速比を実現可能

自動車ではステアリング機構などに使われる

★プラネタリギヤ(遊星歯車)

歯車が中心軸の周りを回転する構造

自動変速機(AT)やハイブリッド車の動力分配機構に多く採用される

プラネタリギヤ

理解が難解なのがプラネタリギヤです。動画を見たほうが理解が速いと思います。

みんな大好きLearnEngineeringさんの動画です。

プラネタリギアの構成要素は以下です

・サンギア ・・・ Sと表記

・キャリア(ピニオンギア) ・・・Cと表記※

・リングギア(動画ではインターナルギヤと呼称) ・・・Rと表記

※ピニオンギヤが2個使いのダブルプラネタリギアも存在します。

プラネタリギヤの基本は以下の2つです。

■いづれかの1要素に入力を与え、いづれかの1要素の回転を制限(停止)すると、残りの1つの要素から所定の回転とトルクが取り出せる

■いづれかの2つの要素に同時に同じ入力を与えると、残りの1つの要素から入力と同じ出力が取り出せる

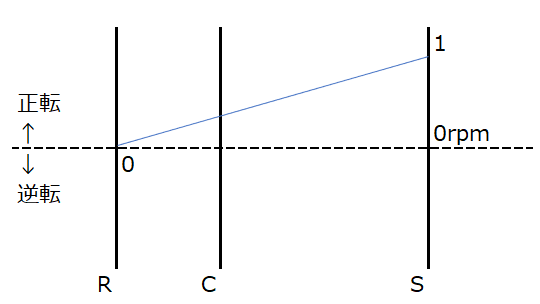

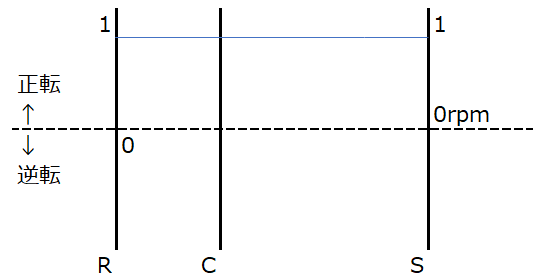

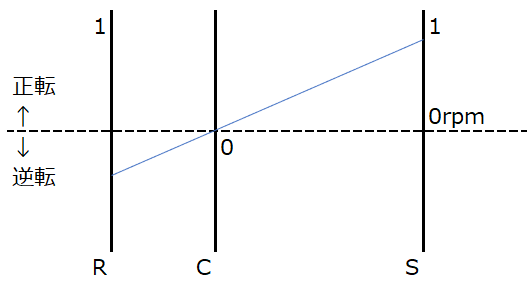

これらの関係を図示できます。速度線図といいます。

「線間の長さは各要素の歯数比(ギヤ比)」となる為、図形的に回転数やトルク(回転数の逆数)を計算できます。

シングルプラネタリギアでは、このように右からS-C-Rの順になります。

ダブルプラネタリギアでは左からS-R-Cの順になります。これは決まりです。

使い方は以下のようになります。

・S(サンギア)に入力(1)し、R(リングギア)を停止(0)させた場合

→C(キャリア)は入力と同じ方向ではあるが、遅い回転で回る

・SとRに同時に入力(1)した場合

→Cも1で回る

・Sに入力(1)し、Cを停止(0)させた場合

→Rは入力と逆方向に入力よりも遅い回転で回る

まとめ

ギヤの役割は、エンジンなどが発生した出力を最適に伝達することです。噛み合いロス(ギヤ自体の変形や摩擦による熱)はありますが、非常に高効率に回転とトルクを伝達することができます。

ちなみに、トヨタのTHSというシステムはプラネタリギアを使っています。

今回は1要素を「停止」する例を上げましたが、THSでは停止ではなく「制限」して、1つの入力を車を走らせるための出力とバッテリーの充電という2系統に分けて出力しています。考えた人は本当に天才だと思います。

コメント