はじめに

私は自動車の開発を生業としており、とりわけトランスミッション開発歴が長いです。

トランスミッションは重要で複雑な部品にも関わらず、専門書などはエンジンや車体に比べてとても少なく、勉強のしづらい分野だと感じています。これから何度かに分けて、駆動系部品の理解を深める情報を共有していきたいと思います。まずは「車が走る原理」から始めます。

車の車速とは? 〜タイヤの回転数と車速の関係〜

まずは車両システムの最終出力である、「車速発生させること」にフォーカスします。

車の速度(車速)はタイヤの回転数と密接に関係しています。関係式は以下の通りです。

車速 (km/h) = タイヤの回転数 (rpm) × タイヤの外周長 (m) × 60 ÷ 1000

タイヤの外周長(m) = 2 × タイヤの動半径(m)※ × π です。※所定の速度で転がっているときの半径

タイヤの動半径は、多くの場合、JATMAというタイヤ協会の値を使用します。

225/50/R16というサイズのタイヤなら、動半径は0.305m などデータとしてまとめられています。

上記のタイヤが1分間に500回転(500rpm)すると、

2 × π × 0.305(m) × 500 = 958(m/分)

単位変換すると 958 / 1000 × 60 ≒ 57.5 (km/時)

このように、当然ですが、車速を増すことはタイヤの回転数を増やすことです。

トルクとは? 〜車を押し出す力〜

すこしずつ、物理の話を混ぜていきます。

トルクとは回転軸を中心に発生する力の作用量(モーメント)のことを指します。車では、エンジンやモーターが発生する回転力がトルクとなります。トルクと出力(馬力)を混同する人が多いので注意してください。関係式は以下です。

トルク(N・m) = 力 (N) × 腕の長さ (m) (N・mはニュートンメートルと読みます)

また、トルクと出力の関係は以下のようになります。

出力 (kW) = トルク (N・m) × 回転数 (rpm) × 2π ÷ 60 ÷ 1000 (後半の計算は単位変換しているだけ)

軽いギアでは速く回せるけれども力が弱く、重いギアでは強い力で回す必要があるが回転数は遅くなる。

これは「回転する力(トルク)」と「回る速さ(回転数)」が別ものであることを示しています。

このように、「回転数が高いからといってトルクが大きいとは限らない」ことが理解できると思います。

例えばF1カーは高回転型(高回転数・低トルク)で速く走りますが、トラックやディーゼル車は低回転型(低回転数・高トルク)で重い荷物を運ぶことに適しています。

出力とは? 〜速度とトルクの関係〜

出力とは、単位時間あたりにどれだけのエネルギーを生み出せるかを示す値です。仕事率とも言います。

出力 (kW) = トルク (N・m) × 回転数 (rpm) × 2π ÷ 60 ÷ 1000

式の通り、出力はトルクと回転数の掛け算です。

前述の通り、「速く走るためには、高い回転数が必要」=「大きな出力が必要」となります。

実は、速く走るためには高い回転数の他に、「大きなトルク」も必要となります。その理由を説明します。

走行抵抗とは? 〜車の動きを邪魔する力〜

車が走行する際には、さまざまな抵抗が発生します。主なものは以下の3つです。

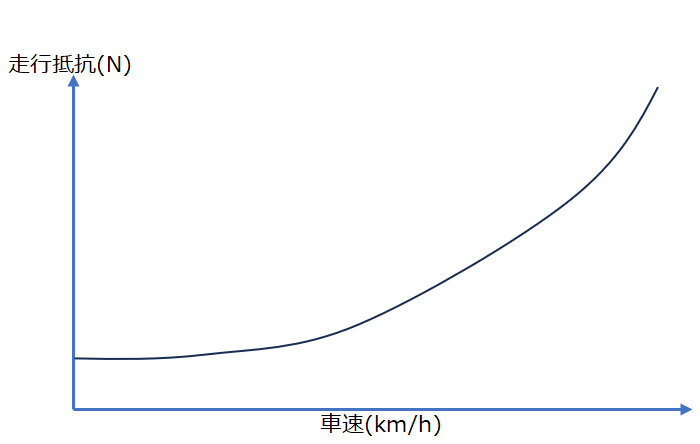

・空気抵抗 : 速度の2乗に比例して大きくなる抵抗

・転がり抵抗 : タイヤが路面と接する際に生じる抵抗

・勾配抵抗 : 坂道を登る際に発生する重力による抵抗

・加速抵抗 : 車が加速しようとするときに生じる抵抗(慣性の法則)

これらを総称して、走行抵抗と呼びます。自動車はこれらの抵抗に打ち勝つ力を出して初めて前に進みます。

式に書くと以下になります。

F(N) = A × V2 + B × V + C

この式は設計値や実験で算出されます。A項が空気抵抗、B項が転がり抵抗、C項が勾配やその他の抵抗値を示します

高車速で走るためには、所定の走行抵抗に打ち勝ちつつ、タイヤの回転数を増加させなければなりません。

ここで走行抵抗の単位はN(ニュートン)です。(単位で考えるのは非常に大切です)

トルクはN・mですので、mで割れば、走行抵抗と同じ単位になります。

タイヤのトルクは、タイヤの中心軸にかけた力がタイヤの半径の位置(腕の長さ)で作用しているということです。

タイヤで発生しているトルクをタイヤの半径で割れば、タイヤにかかっている力になります。

タイヤにかかっている力 >= 走行抵抗 となって初めて車はその車速で走ることができます。

(走行抵抗に負けていたら失速していきます)

タイヤの半径は不変ですので、タイヤにかかっている力を増やすにはトルクを増やすしかありません。

車両が高速で走るためには「最低限走行抵抗に打ち勝つだけのトルクが必要」ということがわかります。

単位について

ここで単位について整理しておきます。単位で考えるとつながりがよくわかります

・1W = 1J/s = 1 N・m/s → 仕事率はJ(ジュール)でも表現できますし、力×速度でも表現できます。

・1PS = 75kgf・m/s = 745.7W → PSは馬力です。PSとWは同じものと表現しています。

・1cal = 4.18J → 食べ物でよく見るcal(カロリー)もJで表現できます。ということは、Wにもなります

ちなみにですが、1calは1gの水を1℃上昇させるのに必要な熱量(エネルギー)のことです。

食品のカロリー値は、かつてボンブカロリーメーターという特殊な装置で水の中で食べ物を燃やし、水温が何度上昇したか?を計測し、算出していました。最近は成分分析で算出しているようですが。

まとめ

車が走っている時は、「回転数」と「トルク」で発生する「出力」と「走行抵抗」がバランスしています。

具体的には、車が80km/h一定で走行するために必要な出力は計算できます。

(車重や路面の勾配、風の影響は仮定しなければいけませんが)

必要な出力がわかれば、その出力を 「?回転 × ?トルク」で発生させるかを決めることができます。

ここで、エンジンの燃費の話がでてくるのですが、それはまた別の記事で説明します。

コメント